OUR FIELD筑波山

筑波山で自然学習を。

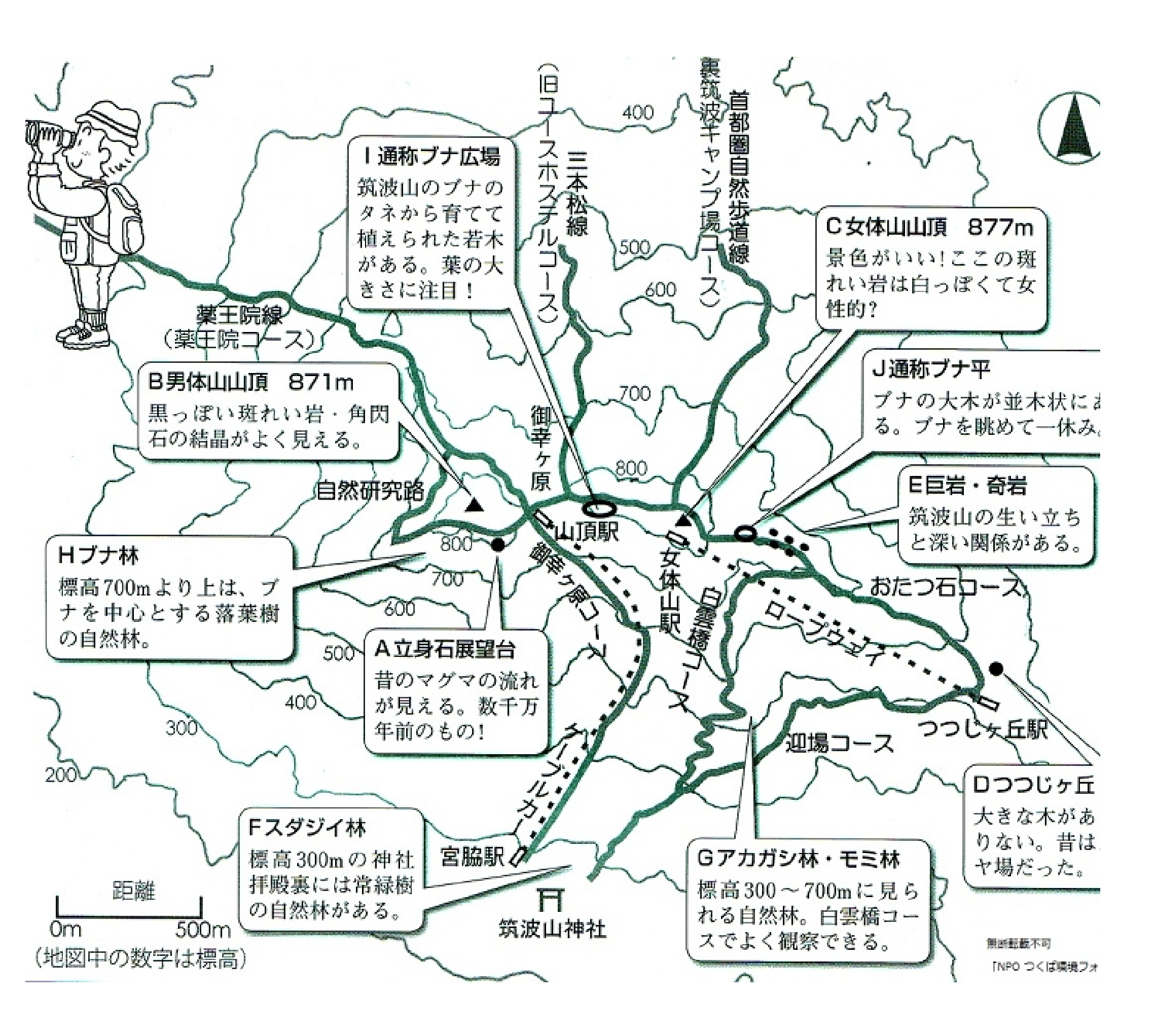

年間200万⼈以上の来訪者でにぎわう筑波⼭。春秋にはたくさんの学校が遠⾜でも訪れます。空気の澄んだ晴れた⽇には太平洋、霞ヶ浦、東京都⼼部、富⼠⼭、⽇光連⼭などが望める景⾊の良さもさることながら、筑波⼭には⾃然を学ぶよい材料がそろっています。茨城県⾃然博物館の協⼒を得て、筑波⼭の⾃然学習のポイントをまとめてみました。

筑波山の生い立ち

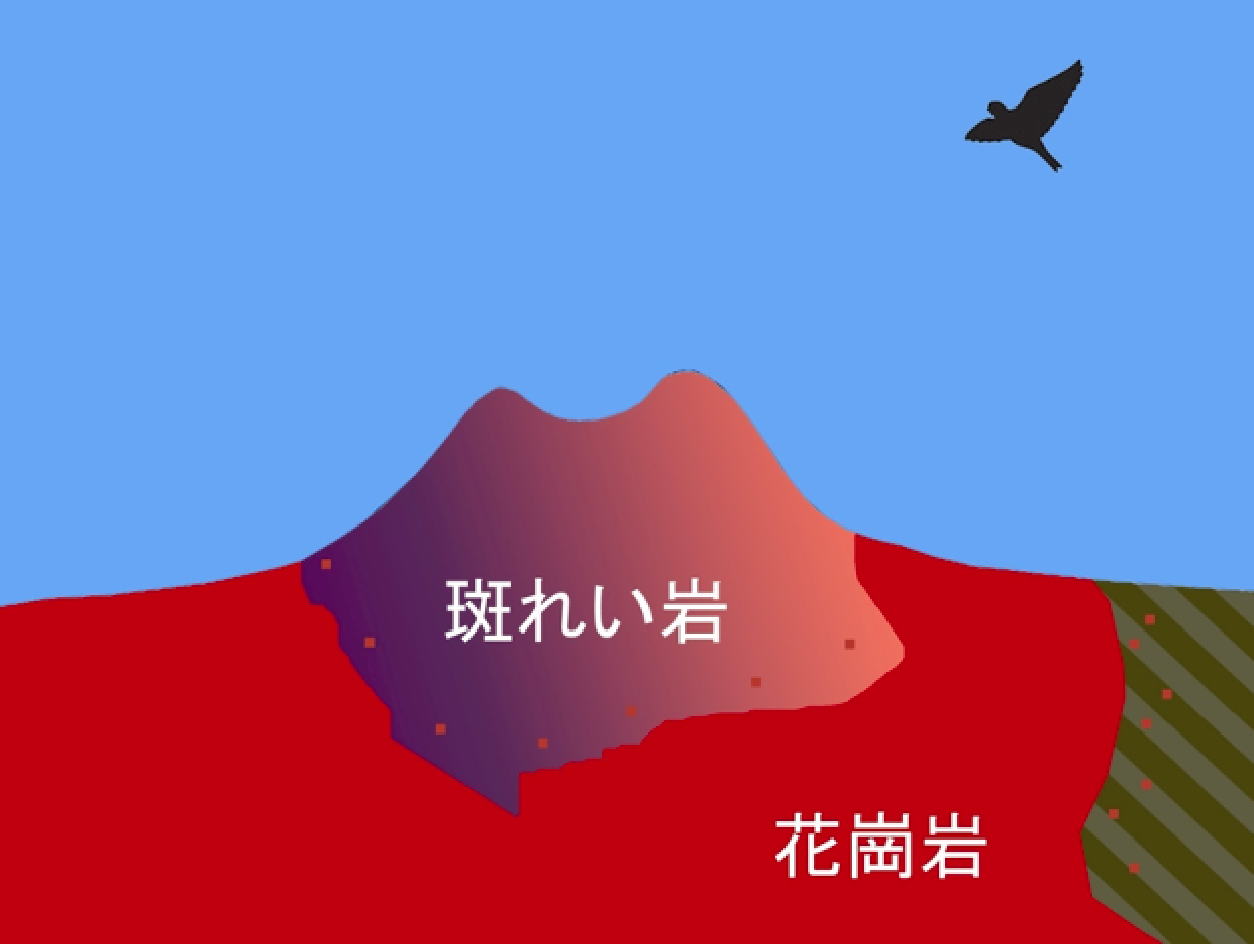

「西の富士、東の筑波」と並び称される二つの山ですが、生い立ちはまったくちがいます。富士山が火山の噴火で形作られた山であるのに対し、筑波山は火山ではないのです。その証拠に、火山ならよく見られる溶岩や、噴火時に噴出して厚く降り積もっている軽石などが、筑波山には見あたりません。筑波山は、①地下深いところにできたマグマだまりが冷え、固まって斑れい岩となり(約7500万年前、恐竜のいた時代です!)、そのあと、②別のマグマが上がってきて斑れい岩を囲むように花崗岩が固まりました(約6000万年前、恐竜絶滅後です)。その後、③固まった岩石のある地層がゆっくりと隆起し地表にあらわれ、長い時間をかけて雨や風で侵食を受け、硬くて風化に強い斑れい岩と、その下に花崗岩が残って今の筑波山を形作ったのです(下図)。長い歴史がある筑波山の生い立ち、その時間の長さをぜひ感じて下さい。

筑波山ができるまで/資料提供:小池渉氏

-

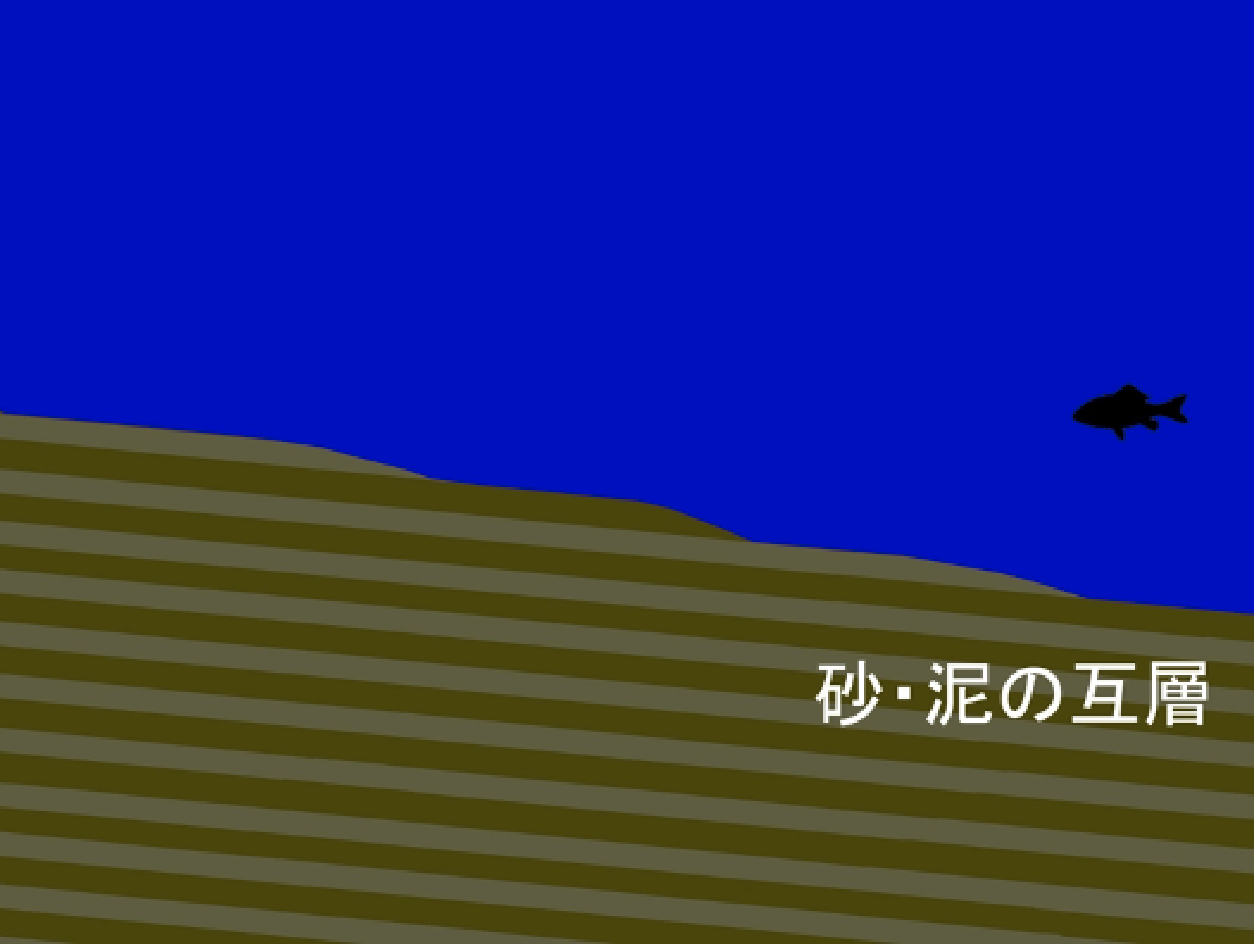

海の底の時代

約2億5千万~1億5千万年前 -

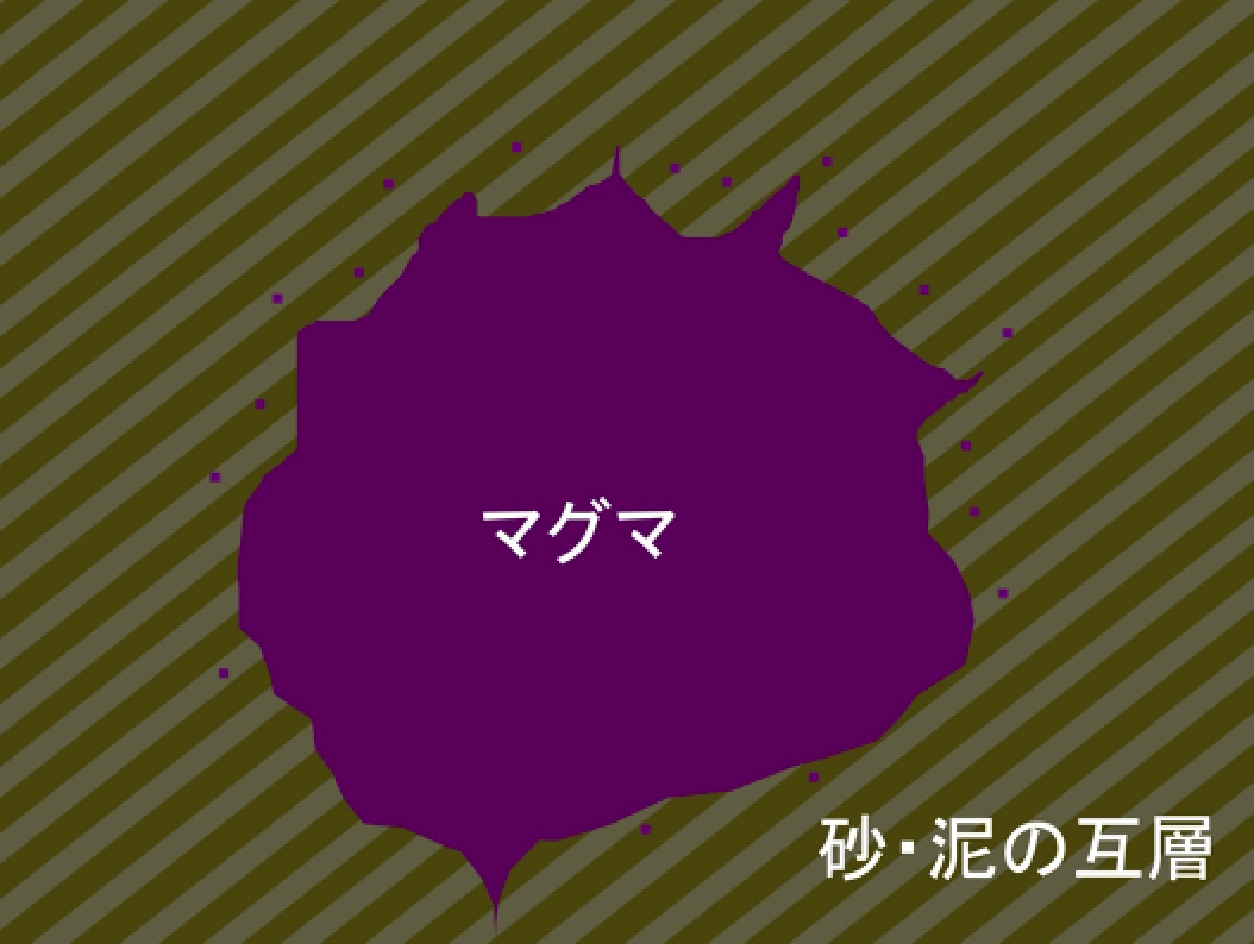

地下のマグマ活動の時代

約1億年前 -

マグマが固まる(斑れい岩)

約7500万年前 このころ恐竜の時代 -

新しいマグマが進入

約7000~6500万年前 恐竜絶滅6500万年前 -

隆起と風化浸食の時代

約6000万年前?~現在 人類誕生約500万年前

昔のマグマの流れが見える!?

自然研究路にある立身石の展望台では、足元の岩にくねくね曲がるすじ状の模様が見られます(マップA)。これはマグマが冷えて固まるときに外からの力が加わって鉱物の層がゆがんだものです。また、男体山頂では、層状の縞模様がよくわかります。これはマグマがゆっくり冷えた時に鉱物の比重の違いにより堆積構造が生じたもので、マグマが冷えて固まったときの流れがわかります。男体山頂では、さらに角閃石の大きな結晶もよく観察できます(B)。女体山山頂には、斑れい岩の中でも白っぽい斜長石を多く含む斜長岩があり、これは月の高地をつくっている岩とよく似ているそうです(C)。女体山は男体山に比べて岩石(斑れい岩)が白っぽいのですが、これは比重の軽い斜長石などの白い部分が女体山側に来たことによります。一説に白っぽい方を女、黒っぽい方を男の山と名づけたとも言われます。筑波山は、地学的にみた日本の貴重な自然資源を選定した「日本の地質百選」にも選ばれています。

巨岩のなぞ

おたつ石コースの登山口を登りはじめて振り返ると、なだらかな裾野が見渡せます。つつじヶ丘から下は風化しやすい花崗岩と土石流などでたまった堆積物でできているからです。高い木のない場所は、かつてカヤ場としてススキの草原が維持されていた場所です(D)。樹林帯に入りさらに登ると、険しくなってごつごつとした巨岩が連続して現れるようになります。弁慶七戻り、出船入船など名前のついた奇岩が目を引きます(E)。これらは、風化に強い斑れい岩です。斑れい岩の岩体には、地下から隆起したときに、押し上げる力などで大きな割れ目が生じ、このような割れ目に沿って崩れたときに取り残されたり、途中で引っかかったりした岩が、奇岩となっています。

標高上がれば気温も森も変わる

一般に、標高が100m高くなると気温は0.6℃下がるといわれています。筑波山の山頂付近ではふもとより5℃ほど気温が低くなります。筑波山の南面は筑波山神社の境内林として保護されてきたので、自然の森林がよく残されており、気温の変化によって自然林が変化する様子が観察できます。標高300mの筑波山神社拝殿付近では暖かい地域に生育する常緑のスダジイ林がみられます(F)。登山道を登るとアカガシやモミの林になります(G)。標高700mくらいから上は落葉のブナ林に変わります(H)。白雲橋コースを歩くと、その変化がよくわかります。スギの大木も見られますが、これは古くに植えられたもので、また、山裾にはかつて薪炭林として利用されていたコナラなどの雑木林やアカマツ林があります。